– डॉ. रामावतार सागर

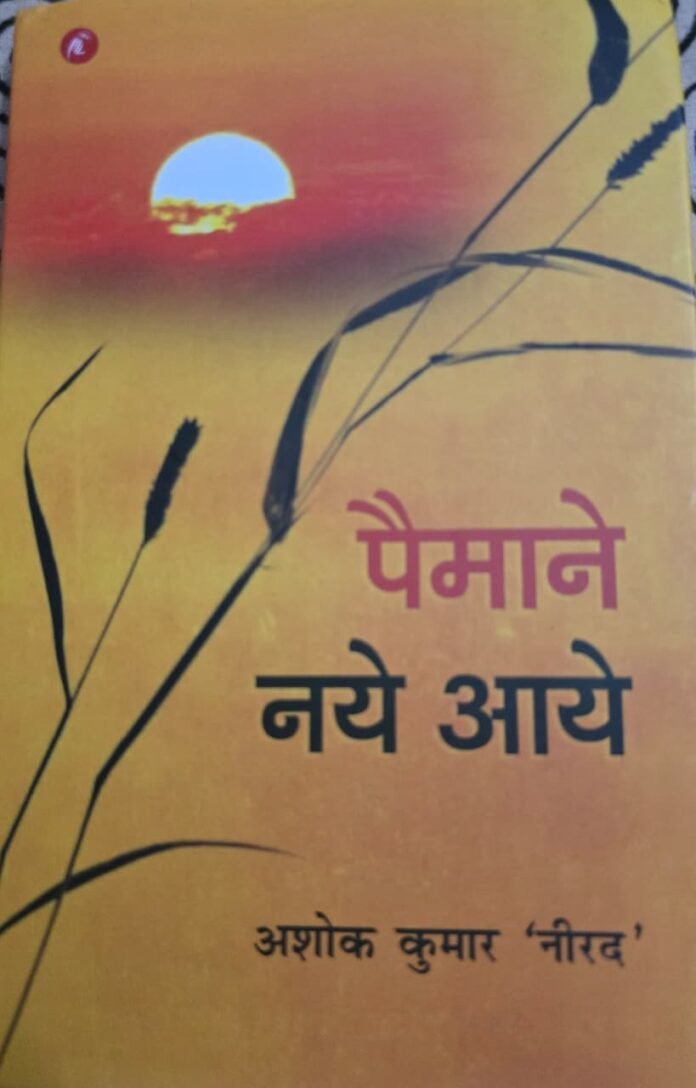

” पैमाने नये आये” ग़ज़लकार अशोक कुमार ‘नीरद’ का पाॅंचवां ग़ज़ल संग्रह है, जिसका प्रथम संस्करण सन् 2025 में ही प्रकाशित हुआ है। आकर्षक कवर पेज और छपाई से सुसज्जित यह संग्रह लिटिल बर्ड पब्लिकेशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। 101 ग़ज़लों का यह गुलदस्ता नीरद जी की ग़ज़लों के पाठकों के लिए सौगात है। क्योंकि अनुभव की आग-तपी संवेदनाएँ कुंदन बनकर शे’र रूप में रूपांतरित हुई तो ग़ज़ल के रूप में और निखार आया है। यह निखार न केवल संवेदना के रूप में दिखलाई देता है, बल्कि उनके कहन और शिल्प-विधान में भी भरपूर दिखाई देता है। “पैमाना” शब्द का अर्थ – मापने का यंत्र (मानदंड), मानक, स्केल आदि निकलते हैं लेकिन साहित्य में कहन, संवेदना, शिल्प,मीटर आदि देखने से लगता है कि यह संग्रह कहन में नयी ऊर्जा के साथ ताज़ा शिल्प को ,आधुनिक संवेदनाओं को नये पैमाने में डाल कर प्रस्तुत करता है इसलिए इन अर्थों में संग्रह का शीर्षक न केवल सार्थक सिद्ध होता है वरन् अपने दौर की संवेदना के संसार को भी अभिव्यक्त करने में समर्थ है। इसीलिए नीरद जी कहते हैं कि –

” दौलत बढ़ी है खूब पर इज़्ज़त नही रही

इस दौर में ज़मीर की कीमत नहीं रही”(पृ 83)

नीरद जी अपने सामाजिक सरोकारों को विडंबनाओं के माध्यम से पहचानते और अभिव्यक्त करते हैं। नीरद जी की ग़ज़लों की रचनात्मकता के संदर्भ में सुप्रसिद्ध आलोचक डॉ. अनिल गौड़ लिखते हैं कि -” हिंदी कविता की प्रवृतियों, शास्त्रीय ग़ज़ल-कविता की पृष्ठभूमि,प्रिय विषयों का संचयन मानव-मनोविज्ञान, सौंदर्य- बोध से गुजरती हुई उनकी ग़ज़लें हिंदी कविता का सौंदर्य है।” आज हिंदी ग़ज़ल अपनी जिजीविषा के चलते इस मुकाम पर तो आ पहुँची है, जहां उसे हिंदी कविता का प्रमुख अंग माना जाने लगा है। हिंदी-गीतों से हिंदी ग़ज़लों की तरफ मुड़े 21वीं सदी के रचनाकारों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हैं, उन्हीं में से एक नीरद जी भी है। 21वीं सदी में हिंदी-ग़ज़ल को हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा बनाने वाले ग़ज़लकारों में डॉ. कुंअर बेचैन, ज़हीर कुरैशी, चंद्रसेन विराट, विज्ञान व्रत आदि के साथ- साथ अशोक कुमार नीरद जी का भी बड़ा नाम है।

उनका ये शे’र कि-

” हम आधुनिक हुए तो पैमाने नये आये

फिर खाली हाथ उनकी महफ़िल से चले आये

वो कर गया ज़माना करनी जो तबाही थी

बाक़ी को लूट लेने अब अपने सगे आये “

आधुनिकता में छिपी विसंगतियों को उजागर करने के लिए काफ़ी है। प्रसिद्ध ग़ज़लकार कमलेश भट्ट कमल नीरद जी के इस संग्रह की भूमिका में लिखते हैं कि – ” नीरद जी अपने सामाजिक सरोकारों को विडंबनाओं के माध्यम से पहचानते और अभिव्यक्त करते हैं।”14 इस बात की पुष्टि नीरद जी के इस संग्रह में सर्वत्र दिखाई देती है। वे लिखते हैं कि –

” सत्य-शिव -सुंदर सभी बाज़ारवादी हो गये

ज़िंदगी में रह गये अवसाद ही अवसाद हैं”

वे मानते हैं कि प्रत्येक मानव की ज़िंदगी में दुःख और वो आप बीती के माध्यम से जग बीती ही उजागर कर रहे हैं। इसीलिए वे लिखते हैं कि –

” आपबीती जो मेरी है, वही है जगबीती

मेरी अनुभूति ये सबको बताने आयी है।”

अरस्तू साहित्य को ‘विरेचन’ मानते हैं। यानी कि साहित्य मानसिक अवसादों को अभिव्यक्त कर व्यक्ति का विरेचन करता है। यूँ भी साहित्य को व्यक्ति से समष्टि और समष्टि से व्यक्ति की यात्रा माना जाता है। इसलिए कामायनी में जयशंकर प्रसाद श्रृद्धा से कहलवाते है कि –

” औरों को हँसते देखो, मनु हँसो और सुख पाओ

अपने सुख को विस्तृत कर लो,जग को सुखी बनाओ”

आपबीती से जग बीती की यात्रा यही व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है। लोकरंजन और लोकमंगल के माध्यम से संसार को सुखी बनाना ही साहित्य का उद्देश्य है, यही ‘विरेचन ‘ है। इसीलिए नीरद जी कहते हैं कि –

“आत्मा के सूखते बूटों को पानी चाहिए

जिसमें जीवन खिल उठे वो रुत सुहानी चाहिए”(पृ 31)

इसी आशावादी स्वर को और बुलंद करते हुए वे लिखते हैं कि –

” रक्त डूबी इस नयी तहज़ीब का हम क्या करें

हमको निश्छल प्रीत की मेहँदी पुरानी चाहिए “(पृ 31)

इसी आशावादी स्वर का विस्तार वे सुखन के माध्यम से दुनिया में करना चाहते हैं, इसीलिए लिखते हैं कि –

” मन में अनुभूति का गुलदान सजायें रखना

अपना अस्तित्व कमल जैसा बनाये रखना”

बैर का अंत हो फिर हिय से मिले हिय खुलकर

हौसला इतना तो लाज़िम है बचायें रखना”

और

” रात ढलेगी सूरज भी निकलेगा मीत निराशा छोड़

फिर आशा का गूंज उठेगा मोहक गीत निराशाछोड़।”

समकालीन हिंदी ग़ज़ल का उद्भव व्यवस्था -विरोध से होता है। दुष्यंत कुमार से लेकर आज तक इस आक्रोश की अभिव्यक्ति ग़ज़लकार करते आ रहे हैं। हर दौर के अपने आक्रोश हैं, अपना विरोध है। हिंदी ग़ज़ल का ये प्राणतत्व नीरद जी के संग्रह में सर्वत्र विद्यमान है। अनेक खूबसूरत शे’र नीरद जी के इस संग्रह में बिखरे पड़े हैं –

” जिसे कहे जग बहार जैसा

लगे वो कोरे प्रचार जैसा”(पृ 37)

और

” हर्ष,दिलासे,सपने ,यश ,जीवट ‘नीरद ‘

इक आशा के जाने कितने शौहर है।”(पृ 39)

और

” इतनी सिर्फ़ कथा ‘नीरद’ है उन्नति की

सिरहाने से जा पहुँचे पैताने हैं।”(पृ 21)

और

“उसको समझाने तुला जग फ़लसफ़े पर फ़लसफ़ा

भूख से बेहाल जो श्रम की थकन से चूर है।”

नीरद जी की ग़ज़लों में जीवन के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। सारे भाव-विभाव-अनुभाव उनकी ग़ज़लों के शे’रों में समय-समय पर प्रस्फुटित होते हैं।व्यंग्य उनकी ग़ज़लों का वो तेवर है जिसके द्वारा नीरद जी समाज को आईना दिखाने का काम बख़ूबी करते हैं-

” क्या ख़ूब राजनैतिक दरबार लगा जिसमें

कोई नहीं है उजला – सब दाग़ लगे आये।”(पृ 23)

और

हँसने की कोशिश में बस आँसू बहाकर रह गया

जीने की कोशिश में जीवन कसमसाकर रह गया।”

ग़ज़ल का प्रमुख कार्य प्रेम था,रहा है और रहेगा, क्योंकि प्रेम आदमी के मन का रंग है।आदमी के भीतर प्रेम होता है जबकि नफ़रत उसे सिखाई जाती है। इसलिए हीर-रांझे-मजनूँ पैदा होते और आतंकी दरिंदे बनाये जाते हैं।नीरद जी के भावों की त्रिवेणी में विरोध और विषमता गंगा-जमुना की तरह बहती है तो, सरस्वती की तरह प्रेम भी अंत:सलिला होकर इस संग्रह में हमें अनुभव होता है।मन की कोमलकांत भावनाएँ संग्रह में बहुत बारीकी से पिरोई गई है।

“आशा नहीं थी जिसकी अकस्मात् कर गयी

चितवन बिना कहे वो सरस बात कर गयी।”(पृ 116)

और

जब से मन के आईने में झलकी उसकी तरूणाई है

नैन उसी की राह तके है डसती बैरिन तन्हाई है

केशों की मावस में छिपकर अँठखेली करना पूनम का

जैसे बदरा की बांहों में शोख़ बिजुरिया मुस्कराई है।”(पृ 110)

और

“कौन नयन की अमराई में कोयल बनकर चहकी है।

मादकता की उपमा बनकर मन की माया बहकी है।

“टूटे हैं संयम के बंधन रस्ता भूली है सुध-बुध

सुधियो के अंचल में जब-जब याद किसी कीमहकीहै।”(पृ 108)

नीरद जी ग़ज़लें, हिंदी में ग़ज़ल कहने और हिंदी ग़ज़ल की अवधारणात्मक आंदोलन को न केवल आगे बढ़ाती है बल्कि उनकी ग़ज़लें चंद्रसेन विराट, ज़हीर कुरैशी, विज्ञान व्रत और ऐसे ही दर्जनों ग़ज़लकारों के जैसे शुद्ध हिंदी में ग़ज़ल कहने के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

” कट गयी समर्पण से अर्चना ये कैसी है

लक्ष्य ही नहीं जिसका साधना में कैसी है।”(पृ 38)

और

“हर्ष का छाया कभी मौसम नहीं

भोर होने पर भी छँटता तम नहीं।”(पृ 40)

और

“एक युग से हँस न पायी है उषा अपने क्षितिज पर

जिस पर चढ़ता रोज़ यौवन वो निशा भर देखते हैं”(पृ 40)

और

“मन से मन के तार जुड़ जाना कहाँ आसान है

बस इसी संगम का मित्रों मित्रता अभिधान है।”(पृ 60)

हालाँकि नीरद जी को भाषाई विविधता और हिंदी भाषा द्वारा ग्राह्य विदेशी शब्दों से कोई गुरेज़ नहीं है।वे धड़ल्ले से सब भाषाओं के शब्दों को ग़ज़ल के मिस्रों में प्रयुक्त करते हैं।भाषा की दृष्टि से नीरद जी का शब्दकोष बहुत समृद्ध है। पैमाने, महफ़िल,बेज़ार, दरबार, ज़माना, सौदागर,तहज़ीब, मुरीद, तकाज़ा जैसे अरबी-फारसी शब्दों का वे बख़ूबी प्रयोग करते हैं। समकालीन हिंदी कविता की सबसे बड़ी विशेषता ‘ बिंब और प्रतीकों ‘ का प्रयोग भी उनकी ग़ज़लों के सौंदर्य में वृद्धि करती है। उनकी ग़ज़लों की “कहन” और अभिव्यंजना के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं-

” बुद्धि पर जाले लगे जो साफ़ कर ले आदमी

आज मुद्दा है कि मदहोशी से जागे आदमी”(पृ 59)

और

“जिसे कहे जग बहार जैसा

लगे वो कोरे प्रचार जैसा।”(पृ 37)

और

“नाम पर राहत के शासक सिर्फ़ बतरस जानता है

किस तरह गाएँगे उसके गीत बेबस जानता है।”(पृ 70)

बड़ी बह्रों में ग़ज़लें कहने में सिद्धहस्त नीरद जी छोटी बह्र में भी ख़ूब ग़ज़लें कहते हैं –

“सपना अपना

कोरा सपना

बीते कल को

व्यर्थ कलपना

छपना ‘नीरद ‘

दिल पर छपना “( पृ 64)

अपने तख़ल्लुस “नीरद” का सार्थक प्रयोग वे ग़ज़लों में करते हैं। “मतले” से लेकर “मक़्ते” तक सारी ग़ज़लें मुक़म्मल हैं। नीरद जी के इस संग्रह की ग़ज़लों के भाषिक दृष्टिकोण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कमलेश भट्ट कमल लिखते हैं कि –

” नीरद जी की ग़ज़लों की भाषा गीतों की भाषा ही नहीं है, कहीं-कहीं गीतों की तरलता से भी मिलकर बनी है।यह एक ऐसी सम्मिश्रित भाषा है जो उनकी ग़ज़लों को पढ़ते हुए बार-बार आपके सामने आ खड़ी होती है। ऐसा इसलिए हुआ कि वे स्वयं गीत और दूसरी छंद-विधाओं के रचनाकार हैं।” इसी विषय पर फ्लेप पर डॉ. अनिल गौड़ लिखते हैं कि -” नीरद जी की ग़ज़लें हिंदी काव्य भाषा का एक स्वकीय संसार विकसित करती है। उनके साथ आधुनिक हिंदी साहित्य की लगभग सभी प्रवृतियॉं और छांदसिक धाराएँ एक स्थान पर मिलती हैं।वे आंदोलनों, विचारधाराओं, वादों, विमर्शों, विवादों, विषादों से ऊपर है और गीत और ग़ज़ल की लोकप्रियता को साहित्यिकता से संबद्ध करने वाले समेकित कवि हैं।” एक कवि या शाइर के लिए भाषाई चुनौतियों के साथ-साथ वैचारिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। वैचारिक प्रतिबद्धताओं में लेखन के साथ समझौता करने वाले साहित्यकार अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं लेकिन नीरद जी इन सब मोर्चों पर खरे उतरते हैं।इनकी अभिव्यक्ति का केनवास इतना विस्तृत है कि उसमें सारे वाद-विवाद, विचार-विमर्श स्वयं समाहित हो जाते हैं।यह संग्रह नीरद जी के विराट व्यक्तित्व की प्रतिच्छाया है जो साहित्य जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। एक शानदार और जानदार संग्रह के लिए नीरद जी को बहुत-बहुत बधाई।

डॉ. रामावतार मेघवाल ‘सागर’

कोटा,राज