-श्याम सिंह रावत-

★ भोगवाद की भेंट चढ़ गया तीर्थस्थल

★ आदि शंकराचार्य मठ में दरारें, खंडित हुआ शिवलिंग,

★ शिव मंदिर सहित 678 घर धंसे, खौफ का मंजर,

★ विस्थापन के मुहाने पर खड़ा है पूरा शहर

उत्तराखंड में त्रिशूल पर्वत की ढलान पर धौली और अलकनंदा के संगम विष्णुप्रयाग से आधा किलोमीटर ऊपर की ओर समुद्र की सतह से 6107 फीट की ऊँचाई पर स्थित जोशीमठ की ऐतिहासिक कहानी बड़ी रोचक है। कुमाऊं-गढ़वाल सहित पश्चिम में सतलुज तट से हिमाचल और रुहेलखंड तक के विस्तृत भूभाग पर 6ठी से 11वीं शताब्दी तक राज करने वाले कत्यूरी शासकों की पहली राजधानी भी यहीं थी और कार्तिकेयपुर कहलाती थी। इसे गिरिराज चक्र चूड़ामणि पदवीधारी प्रथम कत्यूरी सम्राट बसंतदेव ने अपनी राजधानी बनाया जिसे कालांतर में अल्मोड़ा (कुमाऊँ) की कत्यूर घाटी अर्थात बैजनाथ ले जाया गया।

राजा बसंतदेव बौद्ध मतानुयाई था किन्तु बाद में उसने हिंदू प्रथाओं का पालन करना शुरू कर दिया, जिसका कारण कुछ लोग हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य (788-820 ई.) द्वारा बौद्धों के विरुद्ध चलाए गए जोरदार अभियान को बताते हैं। ब्राह्मणवादी प्रथाओं से प्रभावित बसंतदेव ने ज्योतिष्पीठ स्थित नृसिंह मंदिर का निर्माण कराया। उसके पदचिह्नों पर चलते हुए परवर्ती कत्यूरी राजाओं ने इस पर्वतीय क्षेत्र में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया।

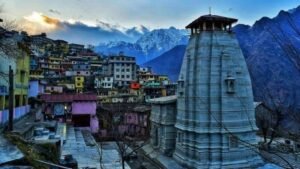

आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं-9वीं शताब्दियों में की गई हिमालयी यात्राओं ने उत्तराखंड के धार्मिक भूगोल को व्यापक रूप से बदल दिया था। उन्होंने भारत के दक्षिण में शृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्द्धन पीठ और पश्चिम में शारदा पीठ के अलावा कत्यूरी राजा भूदेव के शासनकाल में बदरिकाश्रम के मार्ग में ज्योतिष्पीठ की स्थापना की। जिसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य को उनके गुरु त्रोटकाचार्य ने आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा यहां एक अद्भुत वृक्ष के नीचे स्थित एक शैलाश्रय में दी थी। जिसे अब लोग शंकराचार्य की गुफा और इस पेड़ को कल्पवृक्ष कहते हैं क्योंकि यह यूनानी पौराणिक पक्षी फीनिक्स की तरह अपने ही अवशेषों से पुन: अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता रहता है और अपनी प्रजाति के प्रतिनिधि के रूप में आज भी अकेला खड़ा है।

जोशीमठ हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। प्रतिवर्ष शीतकाल में भगवान बदरीनारायण की गद्दी बदरीनाथ मंदिर से यहां स्थित वासुदेव मंदिर में लाकर पूजा-अर्चना की जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि यह शहर महाभारत काल में कार्तिकेयपुर नगर था। इसका उल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी में भी किया है।

उत्तराखंड में कई धार्मिक स्थलों का मार्ग जोशीमठ से होकर जाता है। यहीं से होकर हिंदुओं के भविष्यबदरी, लोकपाल तीर्थ और हेमकुंड के अलावा विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी जाते हैं। देश के मैदानी क्षेत्रों से तिब्बत तक जाने वाला मार्ग जोशीमठ से बदरीनाथ होता हुआ माणा दर्रे तक पहुँचता है। जबकि यहीं से एक दूसरा मार्ग तपोवन, भविष्यबदरी और मलारी होते हुए नीति दर्रे तक जाता है।

ब्रिटिश आइसीएस अफसर एच.जी. वॉल्टन ने हिमालयन गजेटियर में 1910 के जोशीमठ का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह कुछ मकानों, रैन बसेरों, मंदिरों और चौरस पत्थरों से बनाए गए नगर चौक वाला एक छोटा-सा कस्बा है, जहां व्यापार के मौसम में तिब्बत से व्यापार करने वाले व्यापारियों और उनके याक व घोड़ों की आमदरफ़्त वाला एक संपन्न बाज़ार रहा होगा।

जोशीमठ की जनसंख्या सन् 1872 में 455 थी, जो 2011 में बढ़कर करीब 17,000 हो गई थी। यदि इसमें यहां मौजूद सेना, अर्द्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की संख्या जोड़ दी जाये तो यह अब लगभग 50,000 बताई जाती है। यह शहर अब विस्थापन के मुहाने पर खड़ा है।

अलकनंदा नदी की ऊपरी उपत्यका में स्थित जोशीमठ और तिब्बत में ज्ञानिमा मंडी की दूरी बेहद कम है। इसी निकटता और सामरिक दृष्टि से आजादी के बाद भारत सरकार ने यहां अनेक सैन्य व अर्द्धसैनिक बलों की इकाइयां स्थाई रूप से तैनात की हैं। जिनमें गढ़वाल राइफल्स की एक विशिष्ट इन्फैन्ट्री बटालियन के रूप में तैयार की गई गढ़वाल स्काउट्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बटालियन हैं। इन्हें हिमवीर कहा जाता है। गढ़वाल राइफल्स की इस एलीट इन्फैन्ट्री बटालियन को लंबी रेंज के सर्वेक्षण और ऊँची जगहों पर युद्ध करने में महारत हासिल है।

० भोगवाद की भेंट चढ़ गया तीर्थस्थल—

जोशीमठ की भू-भौतिकी एवं पारिस्थितिकी अत्यंत संवेदनशील है। फिर भी 20वीं शताब्दी में तेजी से हुए आर्थिक विकास और भोगवाद के कारण पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए क्षेत्र में एक के बाद एक जबरदस्त बदलाव हुए। खास तौर पर जोशीमठ से 12 किलोमीटर ऊपर स्थित सुंदर स्थल औली में एक बड़े स्कीइंग सेंटर की शुरुआत के साथ ही वहां जाने के लिए 3915 मीटर लंबे रोप-वे निर्माण और हिम खेलों के सालाना आयोजन के बाद। पूरी पहाड़ी पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गईं। शहर में नए निर्माण हुए, बड़े-बड़े होटल और चौड़ी सड़कें बनाई गईं। यह छोटा-सा कस्बा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तब्दील हो गया।

यहां एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ पनबिजली परियोजना की 12 किमी. लंबी सुरंग नदी का पानी पनबिजली केंद्र के टरबाइन तक ले जाने के लिए बनाई गई है। इसका कुछ हिस्सा जोशीमठ की जमीन के नीचे से गुजरता है। इसके अलावा चारधाम सड़क परियोजना के अंतर्गत हेलंग को जोशीमठ के नीचे मारवाड़ी से सीधे जोड़ने के लिए बनाए जा रहे बाइपास के लिए इस पहाड़ी की जड़ें खोद डाली गईं हैं। यहां के लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी की इस पनबिजली परियोजना की 12 किमी. लंबी सुरंग और यह बाईपास इस आपदा की मुख्य वजह है। उनका कहना है कि सुरंग बनाने के लिए जो धमाके किये जाते हैं, उनके कारण ही धरती के अंदर कोई प्राकृतिक जलस्रोत फट गया है और जोशीमठ धीरे-धीरे धंस रहा है। एनटीपीसी ने इस आरोप का खंडन किया है।

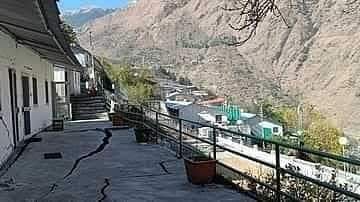

जोशीमठ में जमीन धंसने का आकलन करने वाले एक विशेषज्ञ पैनल ने क्षतिग्रस्त इमारतों के विध्वंस की सिफारिश की थी। जोशीमठ में जमीन धंसने से अब तक 678 घरों में दरारें आ चुकी हैं। इतना ही नहीं कई जगहों पर सड़कें भी धंस चुकी हैं। जमीन के नीचे से लगातार पानी निकलकर बह रहा है। यहां हो रहे भू-धंसाव को रोक पाना बेहद मुश्किल है। इस त्रासदी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यहां के होटलों और घरों को गिराना शुरू कर दिया है। जोशीमठ से आ रही तस्वीरें और वीडियो शहर की भयावह स्थिति के साथ ही केंद्र और राज्य दोनों सरकार की अक्षमता को दर्शाती हैं। सरकारों द्वारा इसे बचाने की नौटंकी के बाद भी पूरा शहर बर्बाद हो रहा है। ज़मींदोज़ हो रहे इस शहर को अब बचा पाना कठिन-सा लग रहा है।

शंकराचार्य मठ भी भू-धंसाव का शिकार होने लगा है। मठ के भीतर ही शिवमंदिर है, जिसमें वर्ष 2000 में स्फटिक का शिवलिंग जयपुर से लाकर स्थापित किया गया था। यह मंदिर करीब छह इंच धंस गया है और यहां रखे शिवलिंग में दरारें आ गई हैं। यहां स्थित आश्रम में देशभर से विद्यार्थी वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। वर्तमान में भी 60 विद्यार्थी यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

मंदिर के पुजारी वशिष्ठ ब्रहमचारी का कहना है कि पिछले करीब 12-13 माह से यहां धीरे-धीरे दरारें आ रहीं थीं। मगर किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि हालात यहां तक पहुंच जाएंगे। पहले दरारों को सीमेंट लगाकर रोकने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन पिछले सात-आठ दिन में हालात बिगड़ने लगे हैं। मंदिर करीब छह से सात इंच नीचे की ओर धंस चुका है। दीवारों के बीच गैप बन गया है। मंदिर में विराजमान शिवलिंग भी धंस रहा है। पहले उस पर चंद्रमा के आकार का निशान था जो कि अब अचानक बढ़ गया है। वहीं नृसिंह मंदिर परिसर में भी फर्श धंस रहा है। मठभवन में भी दीवारों में दरारें आने लगी हैं। यह फर्श 2017 में डाला गया था, जिसकी टाइलें बैठने लगी हैं।

इसके अलावा ज्योतिर्मठ के प्रवेश द्वार, परिसर के भवनों, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सभागार, मंदिर के आसपास बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं। इसी परिसर में त्रोटकाचार्य गुफा, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मंदिर और ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य की गद्दी स्थल है।

वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के अनुसार जोशीमठ की नींव कमजोर है। यह शहर भूस्खलन के बाद बने मलबे पर बसा है। जमीन के नीचे ठोस चट्टानों की जगह रेत, मिट्टी और कंकड़-पत्थर हैं। जिससे यह शहर अंधाधुंध निर्माण को सहने योग्य नहीं है। इसके बर्बाद होने की वजह भी अनियमित बारिश, भूस्खलन और अंधाधुंध निर्माण है। जबकि करीब 4 दशक पहले ही 1976 में गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि यदि जोशीमठ में अंधाधुंध निर्माण हुआ तो यह शहर तबाह हो जाएगा। आज वह आशंका सच साबित होती नजर आ रही है।

० कैसे बचाया जा सकेगा यह तीर्थस्थल—

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शहर हर साल 2.5 इंच धंसता जा रहा है। इतने व्यापक स्तर पर हो रहे भूस्खलन और भू-धंसाव को रोकना अब बेहद मुश्किल है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति ने 5 और 6 जनवरी को प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद अध्ययन रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। जिसमें विशेषज्ञों ने सर्वाधिक प्रभावित भवनों को ध्वस्त करने की सिफारिश की है। संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने और प्रभावित क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण तथा धारण क्षमता की जांच की बात कही गई है।

अभी तक जो उपाय सामने आए हैं, उनमें बड़े निर्माणों के ध्वस्तीकरण और नए निर्माणों को रोकने की बात कही जा रही है। सदियों पुराने इस शहर के अस्तित्व पर संकट है, जिसे रोकने में सरकारें बुरी तरह से असफल हैं। किसी को कोई स्थाई उपाय दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कुल मिला कर भू-भौतिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और भूकंपीय संवेदनशीलता के नजरिए से बेहद कमजोर हिमालयी क्षेत्र में बसे जोशीमठ को दीर्घकालिक समेकित कार्ययोजना तथा तात्कालिक रूप से त्वरित कार्यवाही की जरूरत है ताकि समय रहते स्थिति नियंत्रित की जा सके।

■ Shyam Singh Rawat

(लोक माध्यम से साभार)